Avec Ian Mc Keilen, Brendon Fraser, Lynn Redgrave, Lolita Davidovich, David Dukes, Kevin J. O'Connor, Mark Kiely, Jack Plotnick, Rosalind Ayres, Jack Betts, Matt McKenzie et Todd Babcock.

Réalisation : Bill Condon. Scénario : Bill Condon, adapté du roman Father of Frankenstein de Christopher Bram. Image : Stephen M. Katz. Montage : Virginia Katz. Décorateur : James Samson. Costumes : Bruce Finlayson. Musique : Carter Burwell.

USA, 1997, Durée : 90 mn. Disponible en V.O.

Résumé :

Gods and Monsters relate les derniers jours du cinéaste homosexuel, James Whale, réalisateur d’une vingtaine de films dont le célèbre Frankenstein avec Boris Karloff, avant sa mystérieuse noyade dans sa piscine à Hollywood en 1957.

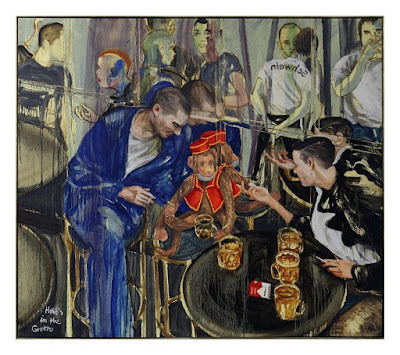

James Whale (Ian Mc Keilen), âgé et malade, dépérit dans sa demeure hollywoodienne, gardé par une domestique dévouée et autoritaire (dès ces premiers plans, on pense à Sunset Boulevard et les réminiscences cinéphiliques ne cesseront plus…) Il a été banni des studios depuis de nombreuses années, en partie à cause de l’échec commercial d’un projet qui lui tenait à cœur (The Road Back) et surtout en raison d’une homosexualité trop voyante. Les suites d’une attaque cérébrale font qu’il ne parvient plus à se concentrer sur un sujet et que des bribes de son passé l’assaillent constamment. Cela ne l’empêche pas de succomber aux charmes et à la beauté de Clayton (Brendon Fraser, depuis devenu la vedette de La Momie et de ses suites), un ex marine déboussolé qui vit dans une caravane et qui est devenu jardinier pour subvenir à ses besoins. Le vieux réalisateur, peintre du dimanche, parvient à le convaincre de poser pour lui. Ils prennent l’habitude de se retrouver chaque jour pour ces séances de pose qui déclenchent des réminiscences douloureuses en flash-back chez le vieil homme : le tournage de Frankenstein, les « parties » gays que Georges Cukor – une grande honteuse – organisait autour de sa piscine et surtout des épisodes de la Première Guerre Mondiale où il connut son premier amour, un étudiant aux joues roses... La relation de tendresse qui réunira les deux hommes bouleversera leur existence...

L’avis critique

Fausse « biopic », ce film est une spéculation sur les derniers jours de James Whale. Il est adapté du roman de Christopher Bram, Le Père de Frankenstein (aux éditions Le Passage du Marais), dont Angelo Rinaldi écrit : « Faute de pouvoir établir la raison exacte de la disparition de James Whale, le romancier en propose une qui devient emblématique du vieillissement et de la fin de tout artiste... On pensera sans doute au drame de Julien Green, Sud, qui exploite un thème analogue, à ceci près que les deux protagonistes sont de même âge. Mais il arrive qu’un humain s’enraye aussi bien qu’un revolver… L’habileté du romancier, dépassant son anecdote comme un danseur s’envole vers les cintres, est de faire en sorte que l’artiste, à la fin, regagne sa véritable place, aux cotés des vaincus de la société. »

C’est une bonne partie de l’histoire du cinéma que Condon a convoquée pour Gods and Monsters, bien sûr les films de Whale lui-même, mais c’est aussi un peu Bunuel chez Attenborough et Mankiewicz qui s’inviterait chez James Ivory. Cela fait beaucoup de monde sur le pont et le navire prend parfois un peu de gîte mais il tient toujours le cap. On croirait feuilleter un chapitre inédit très émouvant, jusque dans ses dérapages « camp » d’Hollywood Babylone de Kenneth Anger. Hollywood est pour Condon un cimetière de luxe qui abandonne ses vieilles gloires, leur laissant le soin de gérer un peu d’argent et leur anonymat.

Ce n’est pas l’ambition artistique qui a manqué à Condon, et il serait bien injuste de lui en faire grief, l’ambition artistique n’étant pas la chose la mieux partagée dans le cinéma et dans le cinéma gay en particulier. Mais le film auquel on pense le plus est le Ed Wood de Tim Burton. L’insuccès de ce dernier a rendu le montage financier de Gods and Monsters difficile.

On sent chez le cinéaste un grand respect pour son modèle. Il n’adopte jamais un ton paternaliste pour traiter son personnage. Il s’attache à son côté obscur, tout en rendant hommage à son œuvre. L’intrusion du fan qui doit interviewer le cinéaste permet à la fois de présenter un type de gay déluré un peu crétin en opposition un Whale brillant qui n’a pas besoin de jouer un rôle de gay, et d’exposer habilement et sans lourdeur la carrière de Whale. Cette scène met aussi en lumière sa cruauté et sa frustration. Il s’en prend à ce jeune homme dès qu’il réalise que ce dernier ne s’intéresse pas à lui en tant qu’artiste.

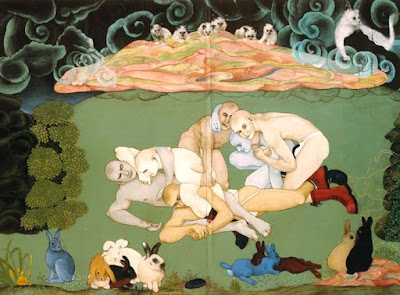

À travers le cas particulier de la relation Whale/Clayton, Condon traite plus généralement d’une relation intergénérationnelle entre deux hommes de classes différentes, dans laquelle beaucoup pourront se reconnaître. Comme toute interaction entre deux personnes, celle-ci suggère des montagnes russes de sentiments. Quand l’un domine, l’autre est dominé. De manière simple, chacun désire ce que l’autre a dans un pur phénomène d’attraction/répulsion. Whale désire la jeunesse, la beauté et le futur de Clay, voire même son pur américanisme. Clay désire le passé, l’argent, l’accomplissement de Whale, sa capacité de conteur. Mais il se révèle progressivement qu’ils sont plus proches l’un de l’autre qu’ils ne l’imaginent, dès lors qu’ils laissent tomber leurs défenses. Et c’est là que surgit le concept du Dr Frankenstein et de sa créature. Le film suggère, non sans humour, que c’est l’Europe qui aurait créé l’homo-americanus, incarné par Brendan Fraser, corps d’athlète et mâchoire carrée, comme Frankestein a fabriqué sa créature...

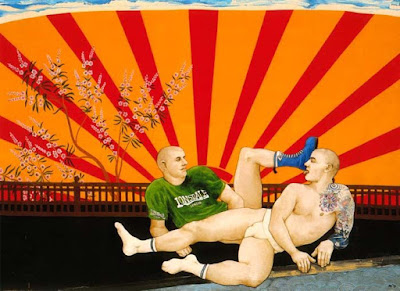

Bill Condon, dans une interview, soulevait la fréquente superposition qui existe entre le public gay et celui des films fantastiques : « Je suis gay, Clive Barker est gay et James Whale l’était. Cela va peut être effrayer certaines personnes, mais Clive remarque d’évidents liens entre son jeune public et le public gay. C’est un certain cinéma fantastique qui fonctionne vraiment chez des gens qui ne sont pas encore au clair quant à leur sexualité. Les films d’horreur jouent sur une terreur organique et sur la répression des instincts naturels ; ils trouvent forcément un écho soit chez les homosexuels soit dans un public qui se cherche. »

La mise en scène très classique n’est pas toujours légère légère, en particulier en ce qui concerne les retours en arrière, pourtant ce film est émouvant de bout en bout… comme touché par la grâce. L’impeccable distribution y est pour beaucoup, à commencer par Ian Mc Kelen remarquable dans le rôle de James Whale (comme il l’était dans celui de Richard III), mais Brendon Fraser ne démérite pas en lui donnant la réplique, ni d’ailleurs le reste de la distribution. Leur duo est aussi succulent que celui de John Hurt et de Jason Priestley dans Long Island Place, les deux films étant d’une tonalité proche. Il est plaisant aussi de rapprocher ce film de celui tiré du roman de Archibald Joseph Cronin Le Jardinier espagnol (The Spanish Gardener) de Philip Leacock avec Dirk Bogarde, dans lequel un jardinier est amoureux, plus platoniquement que dans celui de Condon, d’un enfant. Mais dans ces deux œuvres, aux deux extrémités de la vie, les jardiniers soignent la même solitude.

Bill Condon argumente son choix de Brendon Fraser : « Le roman s’attachait à comprendre ce qui avait motivé son geste tragique et se servait à cette fin du personnage inventé de l’américain Clay, joué par Brendan Fraser. Mais je pense que cette fiction n’est pas si éloignée des événements réels. J’ai en partie choisi Brendan Fraser pour sa silhouette qui rappelle étrangement la créature de Frankenstein. Je n’en étais pas sûr au début puisqu’il avait encore ses cheveux longs, hérités de Georges de la jungle. Mais le choix, ne l’oublions pas, était surtout motivé par ses talents de comédien, son sens inné du comique et la manière avec laquelle il modèle son visage. Je savais que j’allais avoir besoin d’un interprète dont les traits dévoilent immédiatement la pensée, et qu’il fallait qu’il soit tout à la fois beau, séduisant et d’une forte constitution physique, presque menaçante, qui contraste avec celle de Whale. Brendan était celui qui s’apparentait le plus au concept de ”monstre doté d’une âme” que nous cherchions. Il est innocent sans jamais paraître stupide. »

Ian McKellen est sans doute l’acteur de la scène anglaise qui lia le plus directement l’annonce de son homosexualité, en 1988, et sa carrière. Car si elle était florissante sur les planches, elle n’était que modeste à l’écran. À 49 ans, McKellen s’est alors affranchi des contraintes, libéré de lui-même en s’engageant dans de nombreux combats, en particulier dans la lutte contre le sida. Il déclare : « Avant mon coming-out, la seule chose dont je me sentais expert, c’était le théâtre. Désormais, je réalise que j’ai un autre domaine où je suis expert, et une source de fierté : ma sexualité. »

Bill Condon nous a fait une bonne surprise avec l’un des films les plus ambitieux de l’année 1998. Il faut bien dire que l’on n’attendait rien de ce deuxième couteau des productions Clive Baker (un des Maîtres du fantastique moderne – Les Livres de sang, Cabale, La Trilogie de l’Art et le magistral Sacrements –, réalisateur, scénariste, peintre et l’un des papes de la production horrifique et gore, qui a été une cheville ouvrière du montage de Gods and Monsters), réalisateur des oubliables Candyman 2, Sister sister ou encore Murder 101. Depuis, il a livré une biopic un peu moins convaincante, celle de Kinsey.

La critique américaine a désigné ce film comme étant le meilleur film américain sorti en 1998. Il a décroché deux Golden Globe pour ses interprètes Ian McKellen et Lynn Redgrave, obtenu aux Oscars trois nominations et obtint l’Oscar du meilleur scénario, ce qui était amplement mérité et ce qui ne l’a pas empêcher de ne pas être distribué en France. C’est l’honneur de Canal+ de l’avoir programmé en prime-time.

Le film existe en DVD aux USA et en Grande-Bretagne. L’éditon spéciale comporte un documentaire de 30 mn sur James Whale, A journey with James Whale.

JAMES WHALE

Bien que sa filmographie soit assez courte, le réalisateur James Whale n’en est pas moins, par son sens aigu de l’atmosphère et son style, un des auteurs les plus marquants des années 30. Il naît en Angleterre, dans les Midlands, dans une famille modeste, en 1889. D’abord dessinateur satirique, il participe à la Grande Guerre et est fait prisonnier en 1917. Durant sa captivité il découvre le théâtre ! Rentré à Londres, il s’y livre avec passion jusqu’en 1930 : acteur, décorateur, metteur en scène. À cette période, il est fiancé à une créatrice renommée de costumes de théâtre, Doris Zinkeisen ; si les fiançailles ne se concrétisèrent pas, ils resteront néanmoins de grands amis. La mise en scène en 1929 de Journey’s End de Robert Cedric Sheriff lui vaut un grand succès qui le conduit en Amérique où dès 1930 il tourne le film adapté de la pièce de Sheriff. Le New York Times classe le film parmi les dix meilleurs de l’année. C’est dans ces premières années hollywoodiennes qu’il rencontre David Lewis, qui apparaît dans Gods and Monsters, qui sera producteur pour Warner, Paramount puis en indépendant pour divers studios. Ils vécurent ensemble de 1930 à 1951 et restèrent proches amis par la suite. Whale lui laissa 1/6eles Anges de l’Enfer dont il écrit les dialogues. Ensuite, il adapte une autre pièce de théâtre,Waterloo Bridge de Robert E. Sherwood où apparaît Bette Davis. La M.G.M. en tirera deux remakes en 1940 et 1956. Universal confie la même année à Whale une autre adaptation :Frankenstein. Le film connaît un grand succès. La vision du monstre interprété par Boris Karloff sera pour toujours celle de Whale, on le voit bien dans le remake de Kenneth Brannagh. Le climat d’épouvante plaît à Whale. Il récidive avec UneÉtrange soirée, un huis-clos éprouvant d’après J.B. Priestley dans lequel Charles Laughton, autre gay d’Hollywood, est aux prises avec deux vieilles folles. En 1933, L’Homme invisible est un coup de maître, magnifiquement photographié par Arthur Edeson avec des effets spéciaux dus à John Fulton qui font date, malgré leur grande simplicité. Vient ensuite son dernier grand succès critique et public : La Fiancée de Frankenstein. En plus de posséder une extraordinaire maîtrise de son art, Whale disait posséder « un pervers sens de l’humour ». Élégant, ironique et peu conventionnel… et pas seulement par son homosexualité qu’il n’a jamais cherché à dissimuler, il s’identifiait totalement aux outsiders, à ceux qui travaillaient en marge de l’industrie. de sa succession. Puis il collabore avec Howard Hugues pour

Whale ne tarde pas à entrer en conflit avec ceux qu’il appelait « The new Universal ». Il est sans cesse contredit et censuré pour des raisons ”politiques”, probablement en fait pour son état d’esprit gay sans complexe. Après La Fiancée de Frankenstein s’opère un tournant dans la filmographie du cinéaste. Le thème de la Grande Guerre, qui l’a profondément marqué, ce qui est bien montré dans Gods and Monsters, devient récurrent. Il divorce définitivement d’avec Universal après que le studio eut cédé à la pression de l’Allemagne nazie pour le montage deThe Road Bach, adaptation d’un roman d’E.M. Remarque. Devenu réalisateur indépendant, Whale tourna encore huit films dans les douze années qui suivirent, mais jamais il ne retrouva la magie de ses débuts. Renvoyé en 1941 par Columbia durant le tournage de They dare not love, il se retire définitivement du cinéma. Il vécut jusqu’à la fin de sa vie grâce au confortable pécule amassé tout au long de sa carrière, s’adonnant à la peinture et à la mise en scène dans un petit théâtre local. En 1951, Whale lors d’un voyage à Paris rencontre un jeune français, Pierre Foegel ; il en fait son homme de confiance et à partir de 1952 ils vivent ensemble. Comme pour David Lewis, Whale lui laisse 1/6e de sa fortune. Au milieu des années 50, une série d’attaques cérébrales affaiblissent grandement le cinéaste. À l’âge de 67 ans, il écrit une lettre d’adieu et se jette la tête le première dans sa piscine presque vide. La police conclut cependant à un accident, ses amis ne révélant la lettre que des années plus tard. Kenneth Anger, dans Hollywood Babylondonne une version différente des faits, évoquant un meurtre et un jeune gay, version fermement contredite par le biographe du cinéaste et par ses amis.

Pour tout savoir sur James Whale il existe deux livres, mais seulement en anglais : James Whale: A Biographie de Mark Gatiss, Cassell édition 1995 ; encore plus complet (455 pages !) et sérieuxJames Whale : A new world of gods and monsters de James Curtis, Faber and Faber, Londres 1998. Outre le livre dont est tiré le film, en français Le Père de Frankenstein, François Rivière a ciselé un petit chef d’œuvre, une fantasmagorie autour de James Whale : En enfer avec James Whale aux éditions du Masque (1999) où même les fantômes sont gays ! Le fantastique ne veut pas dire informations fantaisistes et l’on apprend beaucoup de choses sur James Whale maisaussi sur Boris Karloff, Forrest J. Ackerman, Gladys Cooper, Carl junior Laemmele, Robert Cedric Sherriff, George Zucco et quelques autres... En passant, Rivière nous glisse que le jeune Laurence Olivier aurait été l’amant de James Whale... mais ne l’oublions pas, c’est un roman dans lequel on retrouve les influences aussi diverses que celles de Jean Ray, Chesterton, Modiano, Kenneth Anger (celui d’Hollywood-Babylone). Ce livre est le second et le dernier paru d’une trilogie : Blasphème. Dans le premier volet, Le Somnambule de Genève, centré autour de la figure de Mary Shelley on y aperçoit néanmoins James Whale et surtout Sherriff. François Rivière n’en a peut-être pas encore fini avec James Whale puisqu’il apparaît à nouveau en 2004 dans son court roman, L’Ombre de Frankenstein (ed. Cahier du cinéma). Pour rester dans la littérature, un grand roman de l’immense Joseph Hansen décrit le Hollywood gay, côté scénariste de ces années-là : En haut des marches, 1999 aux éditions Rivages/noir, en V.O. Living Upstairs, 1993.